Hier finden Sie Informationen über die Brücken im Zuge des Qanat Fir'aun

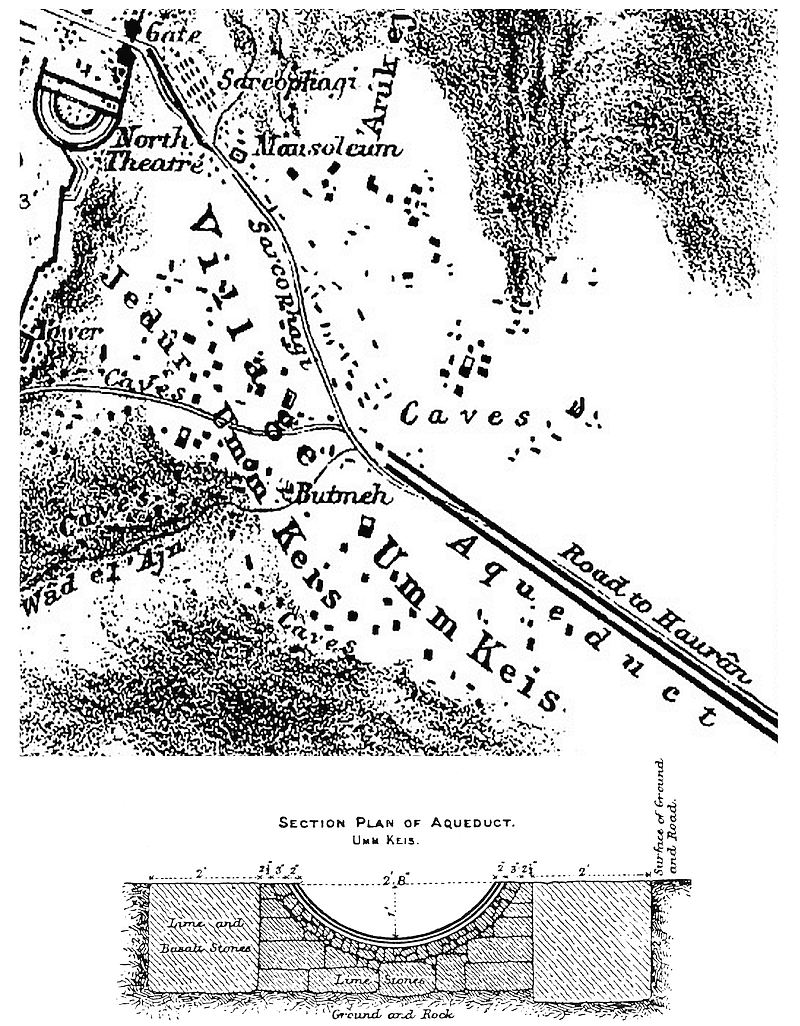

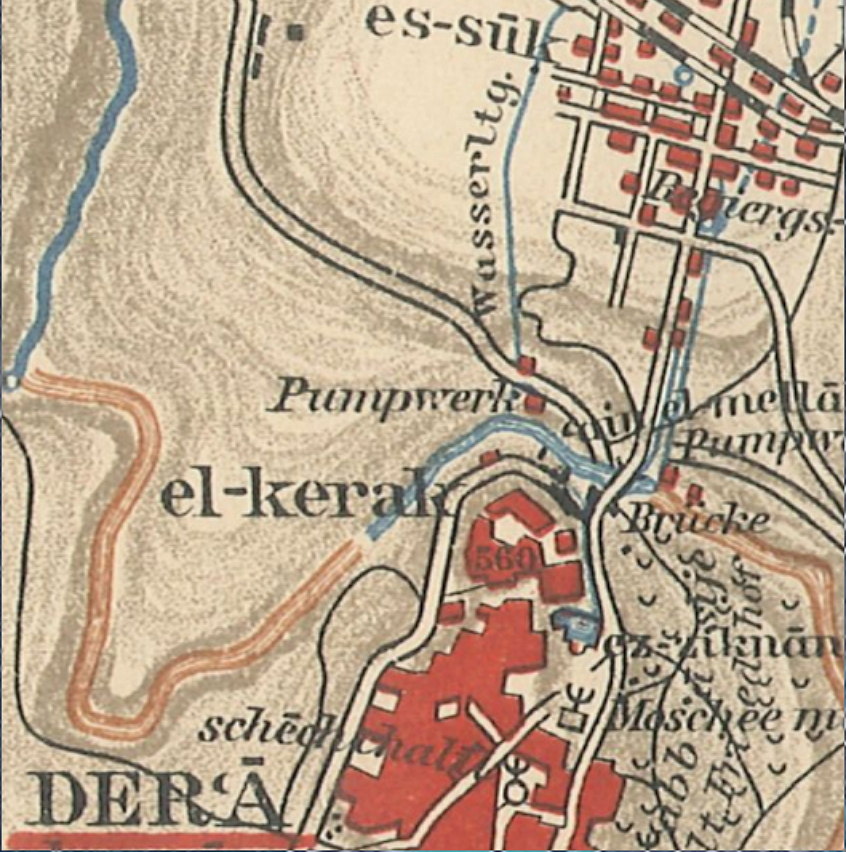

Die Bezeichnung der Brücken erfolgt entsprechend den zu überquerenden Wadis bzw. nach der jeweilig überlieferten Ortslage. Die Benennung der Wadis ist einheitlich nach den Karten des Deutschen Palästinavereins erstellt von G. Schumacher. Diese Karten haben bezüglich der Namen und Ortslagen immer noch die höchste Informationsdichte, zudem sind über die letzten 100Jahre die Ortsbezeichnungen entweder verloren gegangen, oder die Alten Ortsnamen haben sich, wie oft nachweisbar, der nächsten Siedlung zugewiesen, auch wenn sie mehrere Kilometer vom überlieferten Ort entfernt liegen.

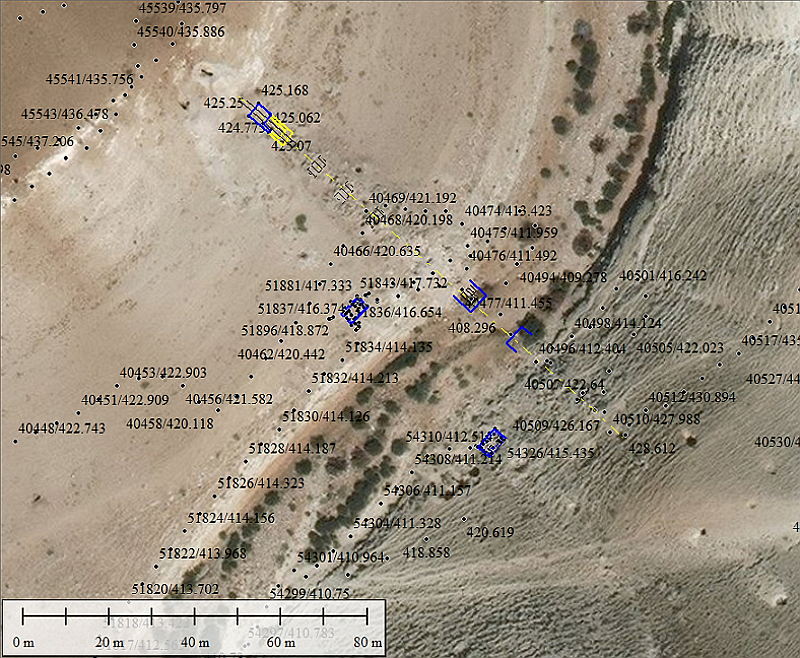

Des Weiteren finden Sie die Geolocations in den Karten. Zu den Brücken zählen auch jene die Wadis querenden Bauwerke, welche als Siphonleitung errichtet wurden , oder in einer Sohlschwelle unter dem Flußniveau überschüttet verliefen.

Zur Vorgehensweise:

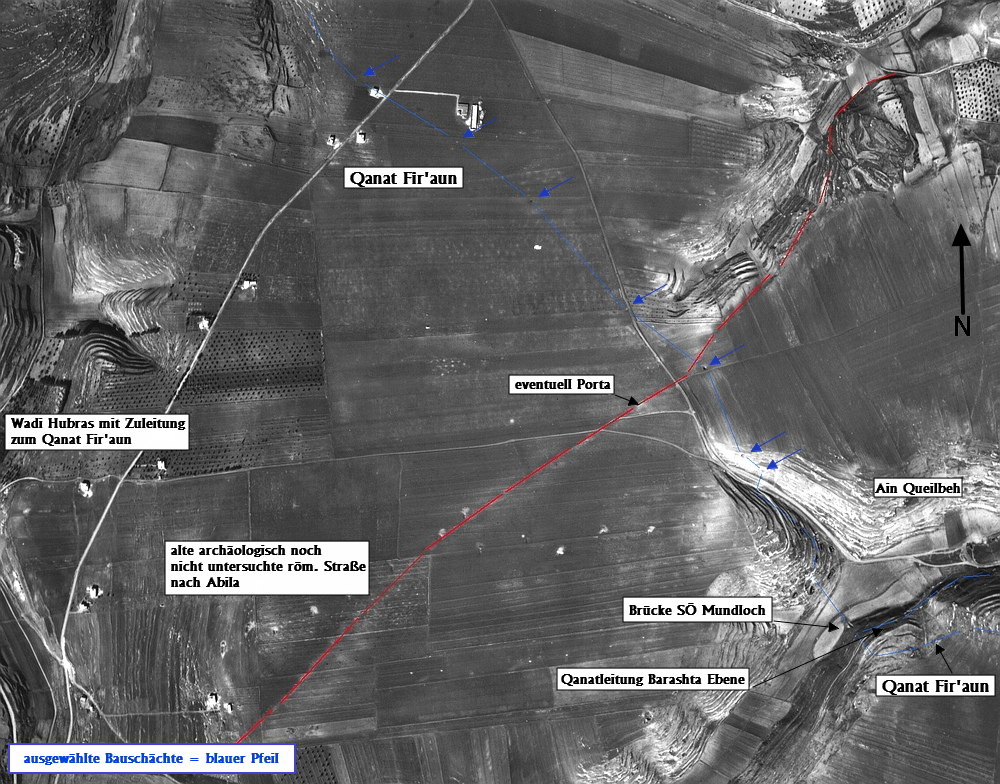

Es muss festgehalten werden, dass die Bauwerke im Regelfall völlig verfallen, geschliffen, oder wie bei der Jisr el Mesari im Stausee "untergegangen" sind. Jedoch führte das Sammeln von Beschreibungen aus alter Literatur, das Abgleichen mit den Höhenmodellen, entsprechend der durchgeführten hochgenauen Vermessung und den SRTM Daten der NASA, sowie die "vor Ort Situation" zu plausiblen Aussagen und Rekonstruktionen.

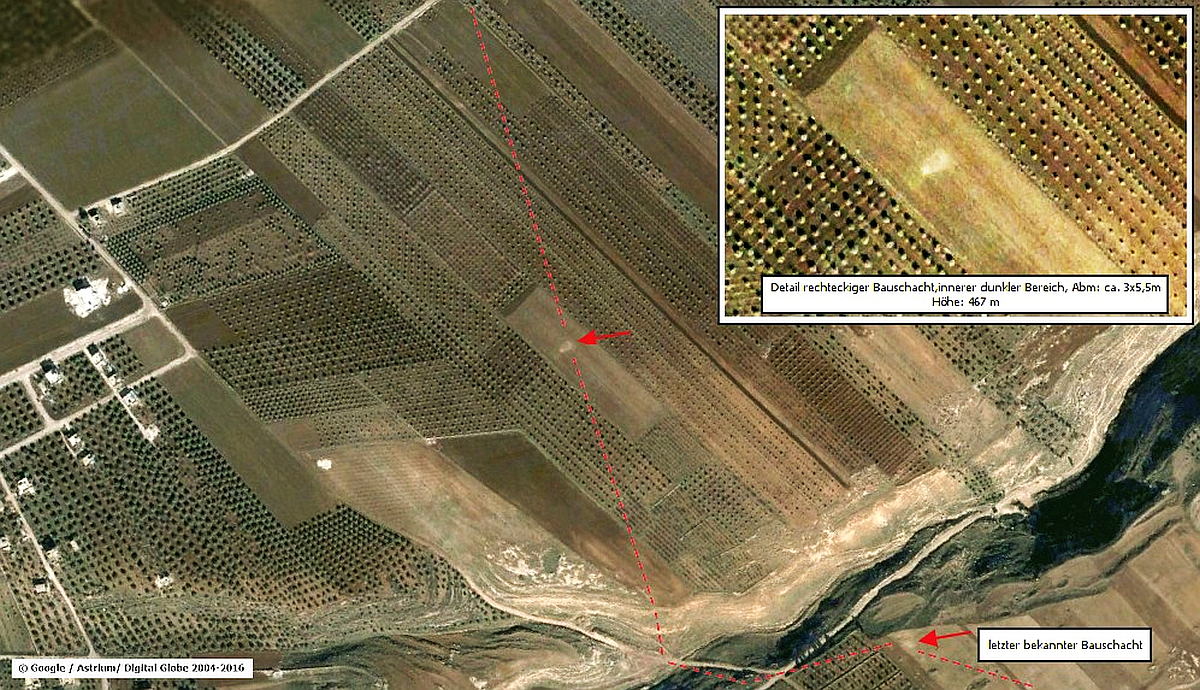

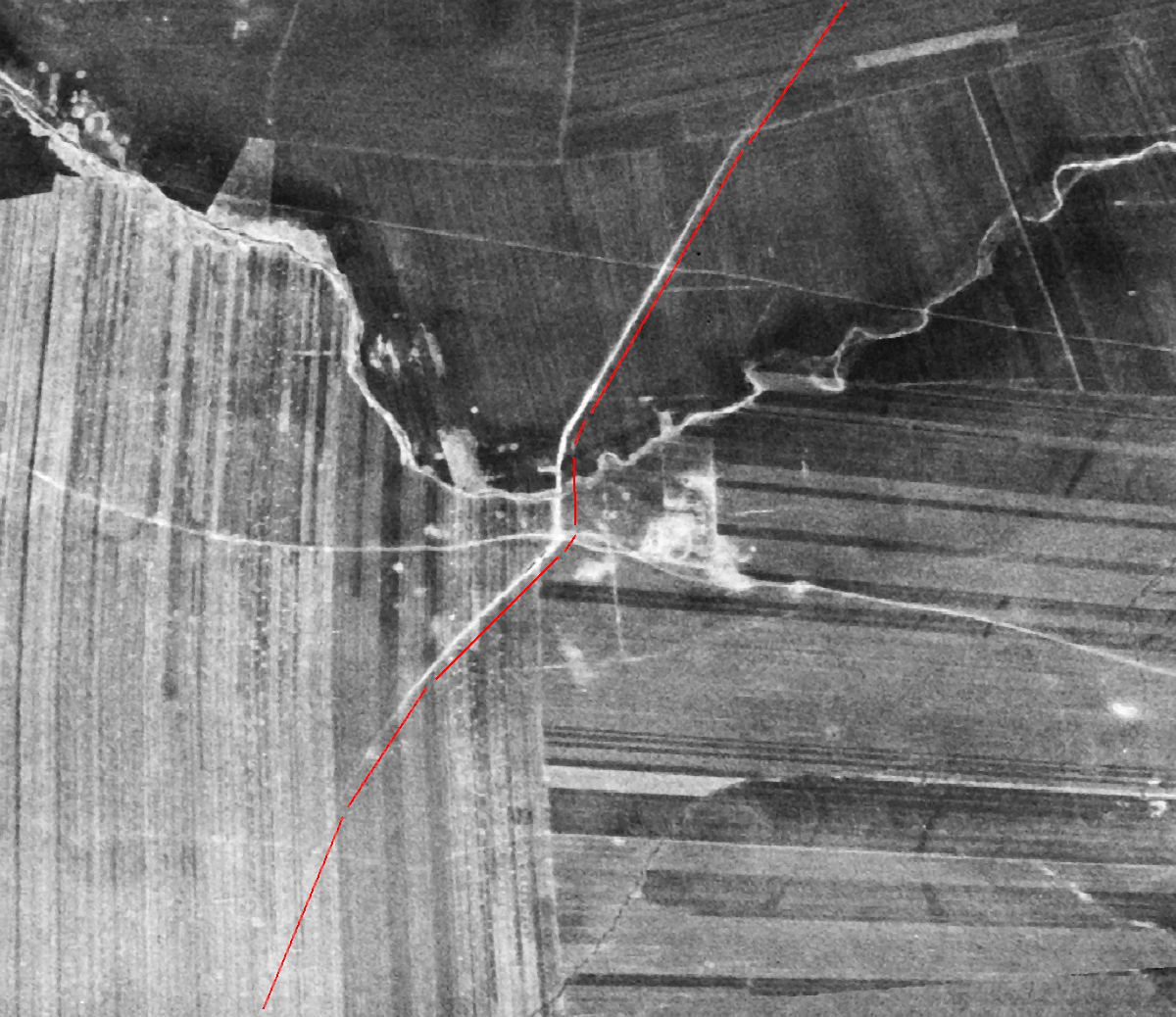

Aufgrund von Fundamentresten der Widerlager und Pfeiler, können ebenso Bauwerksdetails mit hoher Zuverlässigkeit abgeschätzt werden. Manchmal wurden, auch ohne einen Spatenstich, die hier gemachten Aussagen und Theorien bestätigt. So konnte die vorher unbekannte und von mir über Satellitenbilder aufgefundene Wadi Ezra Aquäduktbrücke, mittels GPS gesucht und in der Örtlichkeit gefunden werden. Ein weiterer dieser seltenen Fälle ist, die vorher schon anhand von Höhendaten und meinen Auswertungen exakt verortete und rekonstruierte große Aquäduktbrücke Jisr el Mesari, diese zeigt sich auf den aktuellsten Google Earth Satellitenbildern im derzeit leeren Stauseeareal östlich von Dera'a genau an dieser Stelle, durch die sichtbaren Reste des westlichen Widerlagers und dem schon von G. Schumacher beschriebenem Flusspfeiler.

All diese Erkenntnisse sind überprüfbar und selbstverständlich auch gern Grundlage für andere oder erweiterte Lösungen.

Hierbei ergaben sich, nach jetzigem Kenntnisstand, für die römischen Planer folgende Situationen:

- Die Aquäduktsohle liegt tiefer als 4m unter Gelände. Hierbei wurde in bergmännischer Art und Weise ein Tunnel vorgetrieben, welcher durch seine Überschüttung und geologische Gesamtsituation als statisch stabil anzusehen ist.

- Die Aquäduktsohle liegt zwischen 4m unter Gelände und der Geländeoberkante. Hierbei wurde in offener Bauweise ein Kanal gemauert bzw. in das anstehende Gestein geschlagen und dieser in Folge abgedeckt,überwölbt bzw. noch überschüttet. Im Boden oder auf Luftbildern sind hierbei heute meist Bodendepressionen zu finden ,welche durch die nachträglich Verdichtung der Verfüllung entstanden. Bewuchsmerkmale wie in anderen Gegenden längerfristig im Jahr zu finden, sind hier in Syrien und Jordanien nur zu ganz bestimmten eng begrenzten Zeiten des Jahres zu beobachten.

2.1 Ein Spezialfall konnte speziell hier beim Qanat Fir'aun beobachtet werden. Wenn der verkarstete Fels keine statische Festigkeit für einen Tunnel bot , oder wenn ein auch nur periodisch wasserführendes Wadi/Senke gequert werden musste und die Fließsohle des Aquäduktes nur bis max. 5m unter der Geländeoberkante verlief, wurde eine künstliche Sohlstufe vermutlich mit einer Wasserbaupflaster ähnlichen Oberflächenbefestigung errichtet. Innerhalb dieser Sohlstufe wurde die Aquädukttrasse eingebettet. Auf diese Art und Weise wurde anfallendes Oberflächenwasser über den Scheitel der Aquädukttrasse abgeführt und die optimale Trassenführung konnte auch hier gewährleistet werden. Zusätzlich wurde so ein Ausspülen im Wadibett mit den damit verbundenen Gefahren eines Stollenbruches vermieden werden. - Die Trasse verläuft oberirdisch auf Substruktionen (keine echte Brücke ;-) ) mit einer Aquäduktsohle max. 2,5m über Gelände. Hierbei wurde gezielt auf Gewölbeöffnungen verzichtet, da der Bau und Schalaufwand weitaus höher gewesen wäre und die einfachere und schnellere Bauausführung einer geschlossenen Substruktion bevorzugt wurde.

- Bei Höhen der Aquäduktsohle ab 2,5-3m über Gelände wird in der Regel ebenfalls ein Bach /Wadi gequert, zusätzlich ergeben sich bei der in römischer Zeit üblichen Bogenform lichte Weiten ab 3m und lichte Höhen im Regelfall größer als 2m.

- Bei Trassenverlauf höher als 12m über Gelände sind nicht nur mehrere Öffnungen obligat, sondern es wurden 2 Bogenreihen übereinander ausgeführt. Bei der Zeidibrücke Jisr el Mesari ist zweifelsfrei von einer aus 3 Bogenreihen bestehenden Brücke auszugehen, da hier gemäß den Angaben Gottlieb Schumachers von 35m Höhe über Flußsohle zzgl. Kanalaufbau und Abdeckung ausgegangen werden kann.

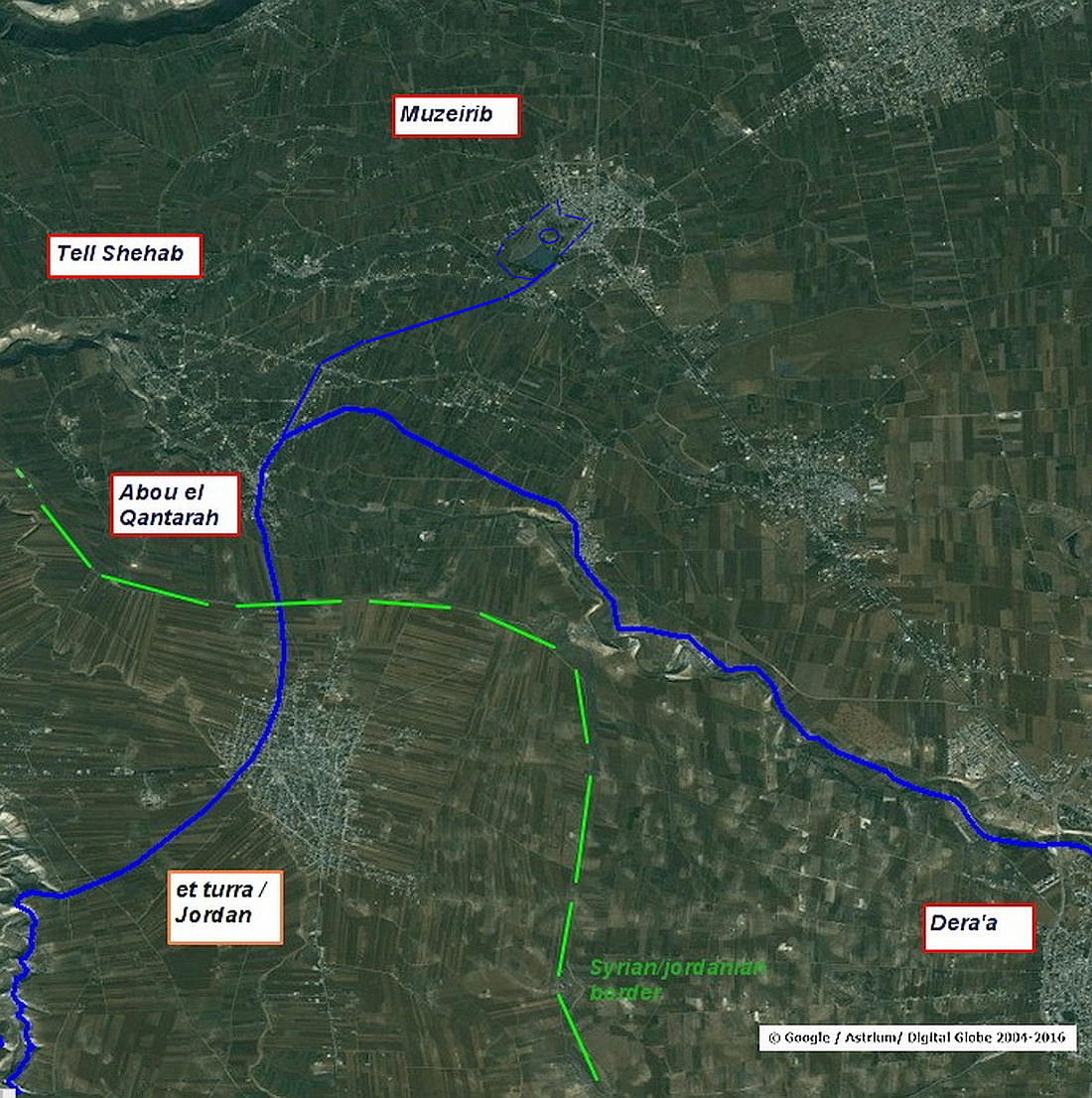

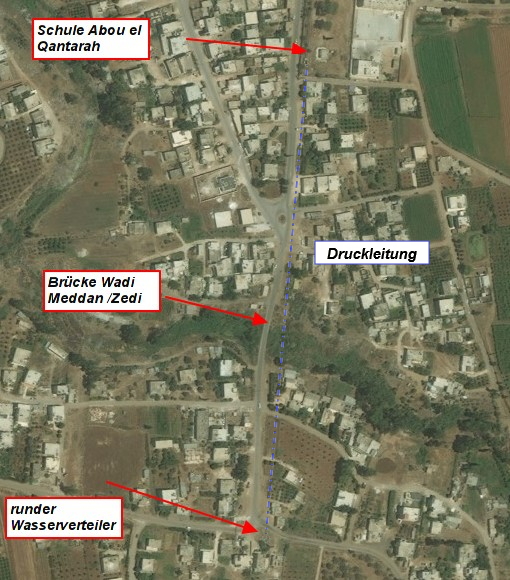

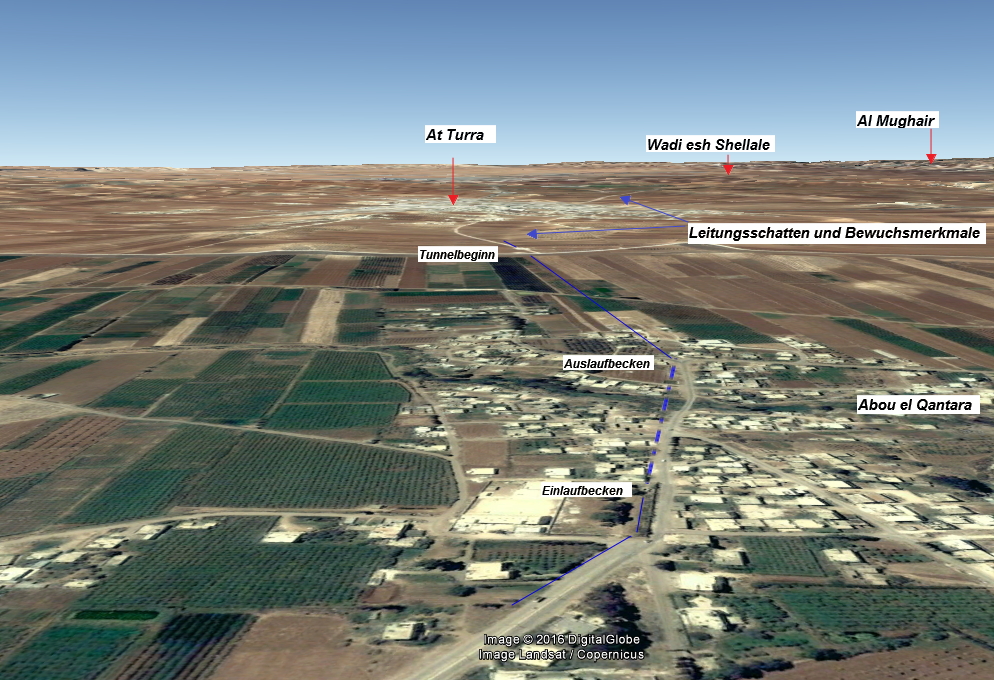

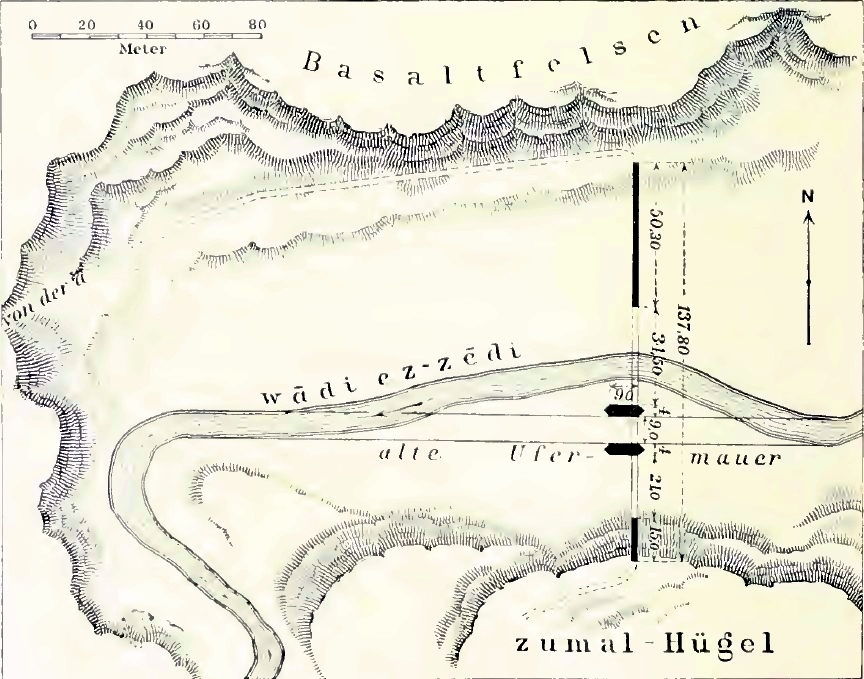

- Als ein Sonderfall sind ebenfalls Druckleitungen anzusehen. Hier lag die Prämisse in der Erreichbarkeit des Ziels. Höhenmäßig konnten so Bauwerke erreicht werden, welche neben einer Senke, auch durch bereits existierende Bauwerke, oder unkalkulierbare Überflutungsflächen von der Zuleitung getrennt wurden. Beim Qanat Fir'aun kommt beides vor, zum einen ist bei der älteren Druckleitung, die Erreichbarkeit des sogenannten "Hammam Siknany", einem römischen Nymphäum vom Kalybe Typ, nur über eine Druckleitung möglich, da nur so die erforderliche Höhe erreicht werden konnte. Zum anderen ist der ankommende Aquädukt, beim heutigen Abu el Qantara, als bodengleicher Kanal ausgeführt, entsprechend der Sohlhöhe des Aquäduktes hätte eine über 600m lange Substruktion mit max. Höhe von 4m erbaut werden müssen. Hier befinden sich jedoch diverse Katarakte des Wadi Meddan ez Zeidi welche Oberstrom zu Überschwemmungen und Sturzfluten führen konnten. So wurde eine heute noch über das Ein- und Auslaufbecken zu verifizierende Druckleitung errichtet, denn hierdurch konnten die allwinterlichen Wassermassen über der zwischen den Basaltfelsen verlegten Druckleitung abfließen. Ein möglicher Aufstau an Pfeilern oder Substruktionen wurde so vermieden. Weitergehende Informationen zu diesen Bauwerken finden Sie auf den Einzelseiten.

Es sollte bei den Brücken, hier im Zuge des Qanat Fir'aun, unterschieden werden zwischen:

- Talbrücken (bis zu 3 stöckige Brücken mit Höhen ab 10m über Talsohle)

- Wadiquerungen ( meist über 150m lange Brücken, welche nur über die notwendigen Flutöffnungen zur Flußquerung verfügen)

- in Sohlstufen geführte Brücken, (vom nachgewiesenen Höhenniveau als "normale" Tunnelunterquerung eines Wadis auszuschließende und aufgrund der ankommenden und weiterführenden Schächte / Substruktionen lagemäßig eindeutig verortbare Bauwerke) welche knapp unter dem heutigen Niveau der Wadis verlaufen.

- Druckleitungs-/ Siphon-brücken (durch Indizien und Höhen indizierte,durch fehlende Baureste gekennzeichnet, jedoch durch vorhandene Becken/ und oder Literaturbeschreibungen verifizierte Aquäduktstrecke)

Für weitere und ergänzende Informationen können Sie auch das Hauptmenü verwenden, oder die Volltextsuche, ebenfalls über das Hauptmenü "bemühen" ☺️

Die Reihenfolge der Brücken entspricht der Position im Verlauf der Aquädukttrasse. Im Contentbereich ( rechts) einer jeden Seite finden Sie auch einen Link zum jeweils direkt folgenden Qanat Fir'aun Abschnitt unabhängig ob Brücke, Substruktion oder Tunnel.

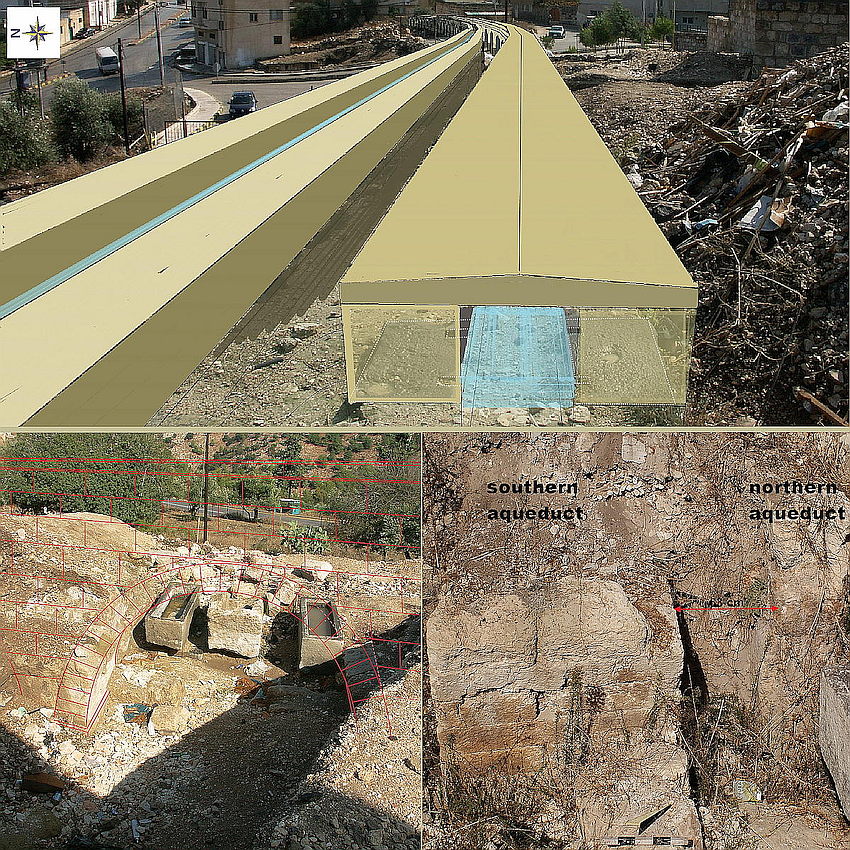

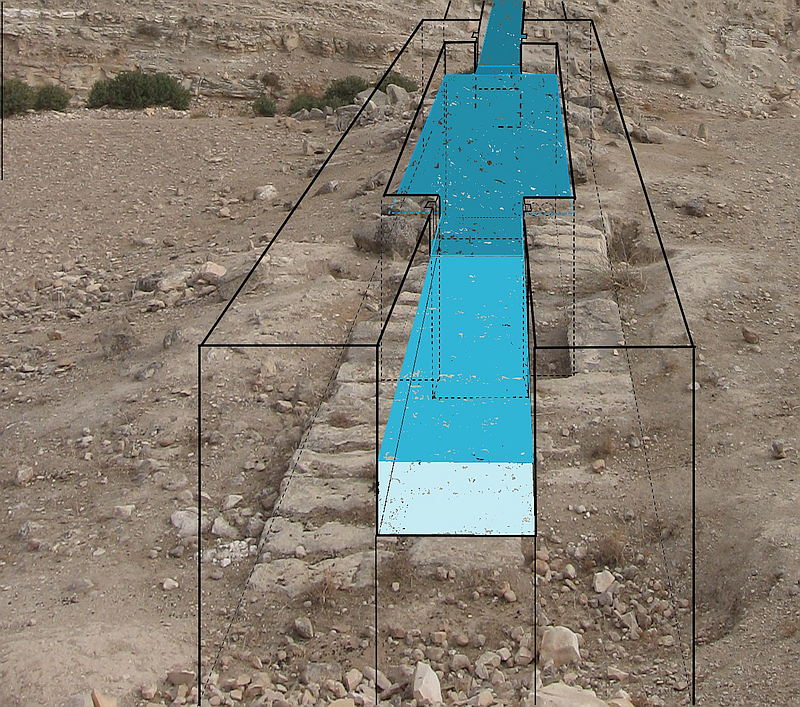

Nebenstehend sehen Sie eine Visualisierung der Wadi esh Shellale Brücke, auf Basis von Satellitenbildern (Google), SRTM Höhendaten (NASA JPL) und Vermessungsdaten von 2003 ( Kleb/ BAI Wuppertal)